九州大学病院のがん診療

希少がん

はじめに

希少がんは、「まれ」ながん全てを意味する言葉です。定義は、概ね罹患率(発生率)が人口10万人当たり6例未満、数が少ないため診療・受療上の課題が他のがん種に比べて大きいがんとされています。希少がんに分類されるがんは約190種類あり、全てを合わせるとがん全体の2割程度を占めます。一般に希少がんは、頻度が高いがんに比べ臨床情報や臨床試験が少なく、標準治療の確立やガイドラインの作成が難しい現状があります。「まれ」ながんという言葉を聞くと、患者さんやご家族は不安を強く感じられると思います。希少がん患者さんが安心して治療を受けられるように、また、希少がん医療を発展させるために、当院では様々な取り組みを行っています。

診療体制

希少がん診療は、内科医、外科医、放射線科医、病理医など各専門家が連携し方針を検討することが重要です。当院にはあらゆる診療科、部門がそろっており、治療方針検討の場として、17の臓器別がん部会があります。また、2018年8月には骨軟部部会と併設される形で、新しく「希少がん部会」が設立されました。当院はがんゲノム医療中核拠点病院であり、遺伝子パネル検査に基づいたゲノム医療も推進しています。また、MASTERKEYプロジェクト(後述)に参加しており、プロジェクトに関連した治験の実施も行っています。

希少がんホットライン

MASTER KEYプロジェクトについて

当院は、希少がんの研究開発およびゲノム医療を推進する、産学共同プロジェクトであるMASTER KEY プロジェクトに2019年4月1日より参加しています。本プロジェクトは、国立がん研究センター中央病院が中心となり2017年5月に開始されました。

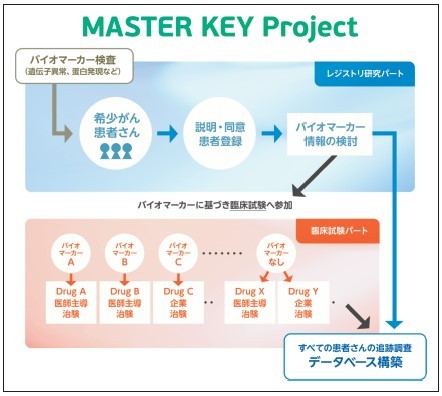

プロジェクトは、レジストリ研究と臨床試験(副試験)の2つのパートに分かれます(図1)。レジストリ研究では、これまでまとまった臨床情報が蓄積されてこなかった希少がん患者さんの大規模なデータベースを蓄積することで、分子生物学的な評価指標(バイオマーカー)を含めた希少がんの特性を明らかにすることを目的とします。当院では、がんセンター、がん診療に関わる各科が協力して、本プロジェクトを推進しています。

開始から2023年9月までに、当院では405名の患者さんが登録されています。

また、本プロジェクトでは複数の臨床試験(副試験)を実施しています。レジストリ研究に登録された患者さんは、該当するものがあり、ご希望される場合、このプロジェクトに関連する臨床試験に参加することができます。2023年11月時点で、ALK遺伝子異常を有する希少がんに対するアレクチニブの医師主導治験(TACKLE試験)、FGFR遺伝子異常を有する進行・再発固形がんに対するE7090単剤療法の多施設共同第II相医師主導治験(FORTUNE試験)、局所進行・再発類上皮肉腫に対するタゼメトスタットの第II相医師主導治験(TAZZETA試験)、BRAF融合遺伝子陽性の進行・再発の低悪性度神経膠腫または膵癌に対するビニメチニブの第Ⅱ相医師主導治験(Perfume試験)、再発/治療抵抗性二次性中枢神経系リンパ腫に対するチラブルチニブ単剤療法の有効性と安全性を評価する第II相医師主導治験(CRYSTAL試験)の5つを実施中です。終了していますが、その他2つの試験を実施しました。今後も、様々な希少がんを対象とした臨床試験を行っていきます。

プロジェクトは、レジストリ研究と臨床試験(副試験)の2つのパートに分かれます(図1)。レジストリ研究では、これまでまとまった臨床情報が蓄積されてこなかった希少がん患者さんの大規模なデータベースを蓄積することで、分子生物学的な評価指標(バイオマーカー)を含めた希少がんの特性を明らかにすることを目的とします。当院では、がんセンター、がん診療に関わる各科が協力して、本プロジェクトを推進しています。

開始から2023年9月までに、当院では405名の患者さんが登録されています。

また、本プロジェクトでは複数の臨床試験(副試験)を実施しています。レジストリ研究に登録された患者さんは、該当するものがあり、ご希望される場合、このプロジェクトに関連する臨床試験に参加することができます。2023年11月時点で、ALK遺伝子異常を有する希少がんに対するアレクチニブの医師主導治験(TACKLE試験)、FGFR遺伝子異常を有する進行・再発固形がんに対するE7090単剤療法の多施設共同第II相医師主導治験(FORTUNE試験)、局所進行・再発類上皮肉腫に対するタゼメトスタットの第II相医師主導治験(TAZZETA試験)、BRAF融合遺伝子陽性の進行・再発の低悪性度神経膠腫または膵癌に対するビニメチニブの第Ⅱ相医師主導治験(Perfume試験)、再発/治療抵抗性二次性中枢神経系リンパ腫に対するチラブルチニブ単剤療法の有効性と安全性を評価する第II相医師主導治験(CRYSTAL試験)の5つを実施中です。終了していますが、その他2つの試験を実施しました。今後も、様々な希少がんを対象とした臨床試験を行っていきます。

まとめ

希少がん患者さん、希少がん診療の発展のために、今後も院内外で様々な取り組みを行っていきます。

用語解説

肉腫 : 悪性腫瘍のうち、線維、血管、骨、軟骨、筋肉、造血組織などから発生するもの