九州大学病院のがん診療

肝がん

外科的治療

はじめに

肝がんは臓器別癌死亡の第5位であり、特に西日本はその好発地域として知られています。治療法としては⑴肝切除、⑵肝移植、⑶焼灼療法(ラジオ波・マイクロ波)、⑷肝動脈塞栓療法、⑸リピオドールを用いた抗癌剤注入療法、⑹化学療法、⑺エタノール注入療法などがあります。これらの治療の中から、肝がんの大きさ、場所、肝機能に応じて患者さんに最も適した治療法を選択して治療にあたります。そのためには、外科、内科、放射線科、病理部の連携が最も重要です。九州大学病院では定期的に各科の医師が集まり、患者さんの病状に合わせた治療法を決定するようにしています。

外科的治療法としては⑴肝切除と⑵肝移植があります。

肝切除

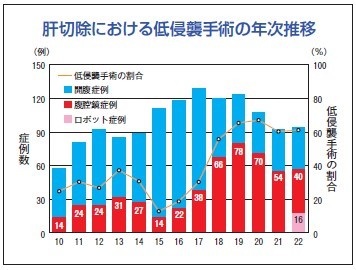

当科における肝切除総数は2022年末で3,704例となり、全国的にも極めて高い評価を頂いています。肝臓は血流の多い臓器で手術中に大量出血をきたしやすい手術ですが、近年の手術手技の進歩や周術期管理の改善により極めて安全な治療法となってきました。症例の60%は腹腔鏡下での低侵襲手術を行い、さらに2022年4月からロボット支援下での腹腔鏡下肝切除が保険適用となりました。九州大学病院では少しでも患者さんに負担の少ない治療をと心がけており、積極的に腹腔鏡手術を取り入れています。

肝移植

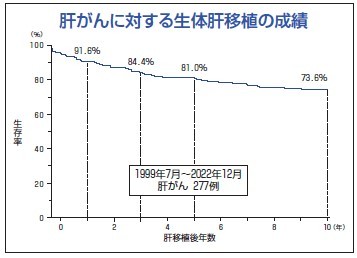

肝移植は他に救命できる治療法のない末期肝不全患者さんに対する究極の治療法です。2020年よりミラノ基準(3cmまでの大きさなら3個以内、もしくは5cmまでの大きさなら1個のみ)に加え、新た5-5-500基準(腫瘍大きさ5cm以下かつ腫瘍個数5個以下かつ腫瘍マーカーα-フェトプロテイン(AFP)500ng/mL以下)を加えた基準で肝がんに対する生体肝移植が保険適用となりました。当科では2022年12月末までに累計277例の肝がんに対する生体肝移植を行い、移植後生存率は1年91.6%、3年84.4%、5年81.0%、10年73.6%という極めて良好な治療効果をあげています。

用語解説

焼灼療法 : 腫瘍の中に電極針を挿入し、高周波(ラジオ波・マイクロ波)を通電し加熱することで、癌を凝固壊死させる治療法

リピオドール : リンパ造影剤の薬品名

化学療法 : 化学物質によってがんや細菌その他の病原体を殺すか、その発育を抑制して病気を治療する方法。

周術期管理 : 入院(手術前)-手術-退院(術後の開腹)一連の流れ。